近年、気候変動の影響等により、既存の想定を上回る災害が多く発生しており、いつ起きてもおかしくないとされる南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模地震の切迫性に加えて、集中豪雨や雪害といった過去の災害教訓を踏まえると、行政による対応のみでは被災者の救助や消火活動等に限界があるため、住民自身・相互の活動体制をいかに整えるかが課題となっています。

そこで、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成された組織が自主防災組織です。平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災を契機にその重要性が見直され、各地で組織の結成・育成が積極的に取り組まれています(令和6年4月1日現在、16万7,233団体)。自主防災組織は、平常時には防災訓練の実施、防災知識の普及啓発、災害危険箇所の点検、資機材の購入・点検等を行うとともに、災害時には初期消火、避難誘導、負傷者等の救出・救護、情報の収集・伝達、給食・給水、災害危険箇所の巡視等を行います。

連携による活動の活性化

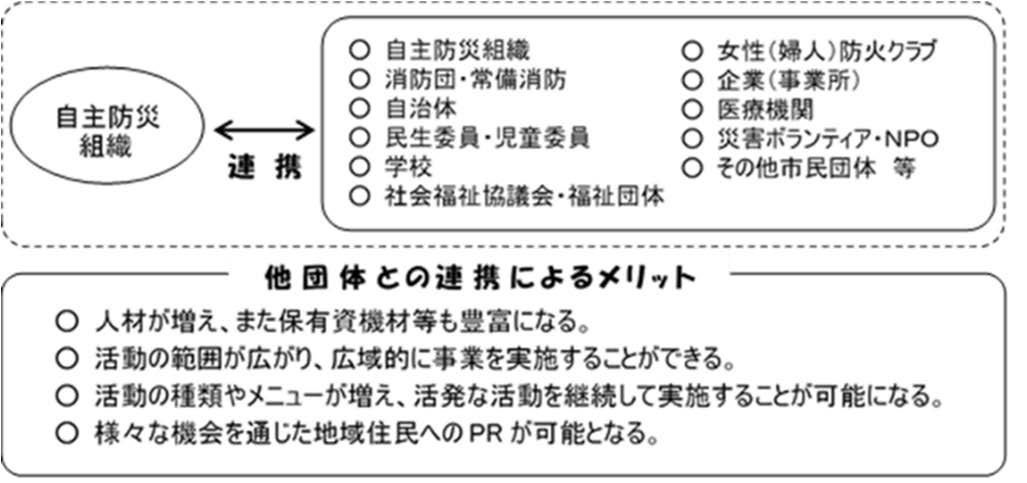

図 様々な地域活動団体との連携とそのメリット

地域の安心安全を守るために活動している自主防災組織が、地域の垣根を越えて互いに連携し、また、消防団、学校、企業など地域の様々な防災活動団体と連携し、お互いの得意分野を活かして補完し合うことで、地域の防災力をより高めることができるようになります(図参照)。

ここでは、「第29回防災まちづくり大賞」において、消防庁長官賞を受賞された鳥取県米子市の三柳団地2区自主防災会の取組を紹介します。

取組の背景

三柳団地2区自主防災会は、鳥取県米子市両三柳(加茂地区)に位置する約100世帯の団地の自治会自主防災会であり、地区内で発生した火災がきっかけとなり団体を発足しました。

高齢化が深刻化する中、青壮年が不在となる平日の昼間に災害が発生した場合、在宅している高齢者や障がい者などの要配慮者の避難が遅れることがないように、いかなる場合でも住民の命を守る地域づくりが必要と考え活動をしています。

取組内容

「誰一人取り残さない避難」を目標とし、防災フェスティバル、防災研修遠足、防災クリスマス会などの皆が楽しめる行事を通じて、多くの住民が交流し、心配し合う心(支え愛)を醸成する活動を行っています。

防災フェスティバルでは、聴覚障がい者が講師となり、災害時に困ることを参加者に伝えるなど、障がい者への理解を深める講習も取り入れています。

さらに行政や米子市社会福祉協議会などの団体と連携強化を図り、自らの取組を地区外に発信したり、隣接する自治体へ働きかけ合同訓練を実施するなど、活動の領域を広げています。

取組の成果

防災フェスティバル

「楽しさ」を加味した行事を通じて、多世代で多様な住民の参加を確保することで、青壮年が不在でも顔見知りとなった在宅の高齢者や家族世帯による平時の互いの見守りや災害時の迅速な初動対応が可能となり、目標とする「誰一人残さない地域づくり」に結びつきました。活動に共感した他組織と協働することで、多世代交流や障がい者とのコミュニケーションが防災に役立つことを広報し、「支え愛」地域の拡大に貢献しました。

このように、普段から、地域における人的ネットワーク(つながり、結びつき)を広げ、地域コミュニティの強化を図ることが、いざという時に大きな力となります。

防災まちづくり大賞受賞団体の取組については、「防災まちづくり大賞受賞事例集」にまとめています。また、自主防災組織については、消防庁が作成した「自主防災組織の手引」に詳しく記載しています。それぞれ、下記のURLからご覧いただけますので、ぜひ参考にしてください。

●第29回防災まちづくり大賞受賞事例集(令和6年度)

https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/ikusei002_09_jirei29th.pdf

●自主防災組織の手引(令和5年3月改訂)

https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/bousai_R5_3.pdf

(総務省消防庁「消防の動き」 2025年7月号より)